Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, Inglaterra, y fue el quinto de seis hermanos.

Su padre, Robert, era un respetado médico; su madre, Susannah, falleció en 1817, cuando Darwin apenas tenía ocho años.

Fue a esa edad, tras entrar en la escuela, cuando se empezó a interesar por la historia natural y surgió en él la pasión por coleccionar.

El propio Darwin explica en su autobiografía que intentaba descifrar los nombres de las plantas y que reunía desde lacres, sellos y monedas hasta conchas y minerales.

Al año siguiente ingresó en un internado de su ciudad. Allí permaneció durante siete años y, según sus propias palabras, “nada pudo ser peor” para el desarrollo de su inteligencia, ya que era una escuela “estrictamente clásica y en ella no se enseñaba nada, a excepción de un poco de geografía e historia antigua”.

“Se dedicaba mucha atención a aprender de memoria las lecciones”, lamentaba Darwin. Robert, su progenitor, no andaba muy contento con él. Y un día, pese a ser un padre cariñoso, le dijo enfadado a su hijo: “No te gusta más que la caza, los perros y coger ratas, y vas a ser una desgracia para ti y para toda tu familia”.

Sus palabras mortificaron a Darwin, pero, por suerte, aquel vaticinio no se cumplió.

Su padre lo envió a la Escuela de Medicina de la Universidad de Edimburgo en octubre de 1825, con solo 16 años, para que siguiera sus pasos.

Durante su estancia en la capital escocesa conoció a varios naturalistas influyentes de la época, y eso le marcó.

Uno de ellos fue el doctor Robert Edmond Grant, quien le manifestó su gran admiración por el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck y sus ideas sobre la evolución.

Este había expuesto que los seres vivos no eran formas de vida estáticas creadas por Dios, sino que habían evolucionado desde formas más simples, y que los propios organismos habían sido los protagonistas de esa evolución gracias a su capacidad de ir adaptándose a los cambios del ambiente en el que vivían.

La idea en realidad no era nueva para Darwin. Aunque históricamente se coloca a Darwin en el vértice de la pirámide revolución de las especies, ya tenía Darwin un abuelo que estaba interesado en el tema, aunque Darwin no lo conoció También la había defendido, antes que Lamarck, el abuelo paterno de nuestro protagonista.

Erasmus Darwin, médico, naturalista, inventor, poeta y filósofo, era un hombre avanzado a su tiempo: además de ser abolicionista, también luchó por los derechos de las mujeres.

Fue cofundador de la Sociedad Lunar de Birmingham, un club de caballeros ingleses interesados en temas científicos, como la electricidad, la meteorología o la geología, y llamada

así porque se reunían las noches de luna llena, de forma que el viaje de vuelta a casa resultara más fácil y seguro para sus miembros.

Si digo que Erasmus era un lunático no es que lo esté llamando loco, es que así se hacían llamar a sí mismos los integrantes de esta sociedad científica que se reunió con regularidad entre 1765 y 1813 y que fue promotora de la Revolución Industrial en Inglaterra. Puedo entender que alguien tenga adelantado como Darwin y su familia y su núcleo levantaron verdaderas ampollas en los conservadores y le hicieran pasar malos ratos a este hombre

Pues bien, Erasmus fue uno de los precursores de la teoría de la evolución. Algo que dejó patente en su obra más importante, ‘Zoonomía’, una obra en verso que le valió la censura del Vaticano, ya que en ella se atrevía a sugerir que no debía tomarse la Biblia al pie de la letra y que el universo tenía más de 6000 años de antigüedad.

Llegó a decir que los humanos habíamos evolucionado a partir de organismos primitivos.

Erasmus Darwin escribió: “Toda la naturaleza existe en un estado de mejora perpetua”. Murió en 1802, diez años antes de que naciera su nieto.

La interpretación que Darwin hacía de sus observaciones no mortificaba a nadie ni contradecía la Biblia, él solo se quejaba al igual que otros autores de la forma en que se interpretaba las sagradas escrituras.

Pero, aunque no coincidieron en el tiempo, la obra del abuelo influyó de manera decisiva

en Darwin cuando Charles la leyó con 17 años.

Es curioso que a menudo se catalogue a Erasmus Darwin como lamarckiano, siendo que Lamarck

no expuso su teoría de la evolución hasta 1809, cuando el abuelo de Darwin ya llevaba

siete años muerto.

Ambos defendían premisas similares, como la existencia de unos antepasados comunes

a partir de los cuales se han ido diversificando las especies.

Sin embargo, Erasmus Darwin era creacionista, es decir, creía que el origen de la vida

procedía de Dios, que Él había sido el responsable de generar ese primer antepasado

común de toda la cadena de seres vivos.

Lamarck en cambio, defendía la hipótesis de la generación espontánea, o sea, que

existen formas de vida muy básicas que surgen de repente, a partir de materia orgánica

o incluso inorgánica.

Era una hipótesis que ya había planteado muchos siglos antes Aristóteles, y que admitieron

grandes pensadores como Descartes o Newton.

Pero no era una idea surgida del método científico, sino de la observación directa de procesos

naturales.

Por ejemplo, veían que de un trozo de carne en descomposición empezaban a salir gusanos

y larvas de mosca y deducían que aquellos animales se generaban a partir de esa materia

sin vida.

En realidad, como demostraron experimentos posteriores, no brotan larvas de mosca a menos

que una mosca adulta acuda a la carne putrefacta y ponga en ella sus huevos.

Gracias a Louis Pasteur, hoy sabemos que todo ser vivo procede de otro ser vivo ya existente,

incluidos los microorganismos.

Pero regresemos a la historia de Charles Darwin.

Permaneció en la Universidad de Edimburgo, estudiando Medicina, dos años.

Al final lo dejó.

No se esforzó demasiado porque, según cuenta en su autobiografía, pensaba que podría

vivir con cierta holgura con la herencia que le iba a dejar su padre.

Años después lamentó que no lo hubieran obligado a practicar disecciones, ya que le

habría resultado muy útil en su trabajo futuro.

En cambio, nunca se habría acostumbrado a tener que operar a un paciente vivo; lo descubrió

tras asistir a dos operaciones muy graves, una de ellas de un niño.

Salió huyendo antes de su conclusión; y no es de extrañar, ya que en aquella época

aún no se había empezado a utilizar cloroformo para anestesiar a los pacientes.

Por otra parte, la historiadora británica Janet Browne ha sugerido que a Darwin, además,

le disgustaba la actividad que llevaban a cabo los ladrones de tumbas que proporcionaban

cadáveres a las universidades para las disecciones que se llevaban a cabo en clases de Anatomía.

Si queréis saber más sobre este tema, en este otro vídeo os cuento la historia de

los asesinos William Burke y William Hare, los famosos ladrones de cadáveres de Edimburgo

que, entre 1827 y 1828, asesinaron a 16 personas para vender sus cuerpos al doctor Robert Knox,

que daba clases de Anatomía.

Y en ese vídeo se nombra al doctor Alexander Monro, que fue profesor de Darwin, y no de

los mejores: “Hacía sus conferencias de anatomía humana tan aburridas como él mismo,

y la materia me disgustaba”, opinaba de él nuestro protagonista.

Tras abandonar los estudios de Medicina, su padre le propuso que estudiara para hacerse

clérigo de la Iglesia anglicana.

Tras leer diversos libros de teología, Darwin no dudó sobre, según sus propias palabras,

“la verdad estricta y literal de cada una de las palabras de la Biblia”, así que

a principios de 1828 ingresó en el Christ’s College de la Universidad de Cambridge para

estudiar Teología.

Curiosamente, años más tarde sería atacado con gran vehemencia por los ortodoxos.

Si hablamos en términos académicos, en Cambridge perdió el tiempo igual que lo había hecho

en Edimburgo.

Se juntaba con algunos jóvenes de carácter relajado para comer, beber, cantar y jugar

a las cartas.

Y se interesó mucho por la geología y también por la entomología.

Así, empezó a coleccionar escarabajos.

Para él, localizar a un Panagaeus cruxmajor en aquellos días era como encontrar un tesoro.

Aunque tuvo alguna mala experiencia con ellos: en una ocasión, mientras arrancaba cortezas

viejas de árboles, distinguió dos ejemplares raros y tomó uno en cada mano; pero entonces

detectó otro más, que también era diferente, y no se le ocurrió otra cosa que meterse

en la boca el que llevaba en la mano derecha.

En ese instante, el bicho expulsó un fluido ácido que le quemó la lengua y al final

se vio obligado a escupirlo, de forma que perdió a ese escarabajo y también al último

que había localizado.

En los tres años que estuvo en Cambridge, según él mismo los más gozosos de su afortunada

vida, también tuvo otros amigos menos dados a la juerga.

La amistad que más lo determinó e influyó en su carrera como naturalista fue la del

profesor John Stevens Henslow, un religioso anglicano especializado en Botánica, que

se convirtió en su mentor.

Su amistad era tan estrecha que en la universidad a Darwin se le conocía como “el hombre

que pasea con Henslow”.

Tras terminar sus estudios en Cambridge en 1831, de vuelta en casa, tenía claro que

no deseaba hacerse clérigo, que lo que realmente le apasionaba era el estudio de la naturaleza.

De hecho, como curiosidad, os contaré que leer a uno de los exploradores científicos

más importantes del siglo XIX, el naturalista prusiano Alexander von Humboldt, lo empujó

a querer organizar una expedición a las islas Canarias para visitar sus maravillas naturales.

Darwin soñaba con ver el Teide y el árbol drago de Tenerife, ya que Humboldt había

hablado del espectacular drago de La Orotava.

Esta planta de aspecto arbóreo medía unos 20 metros de altura, pero, por desgracia,

murió en 1867, tumbado por un temporal.

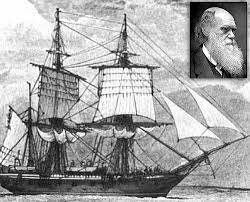

Al final, los planes de esta expedición a Canarias se truncaron porque el Beagle se

cruzó por medio.

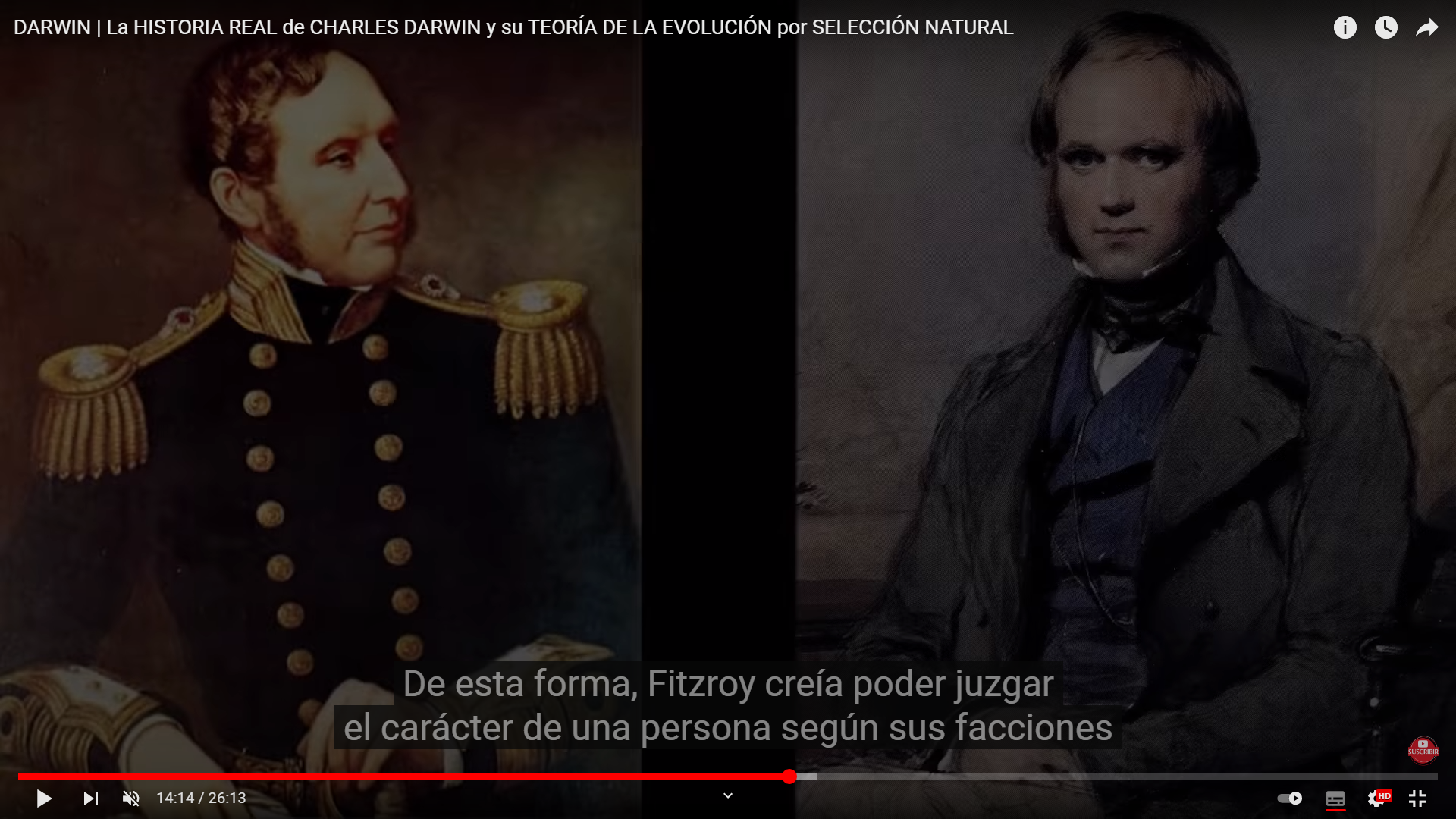

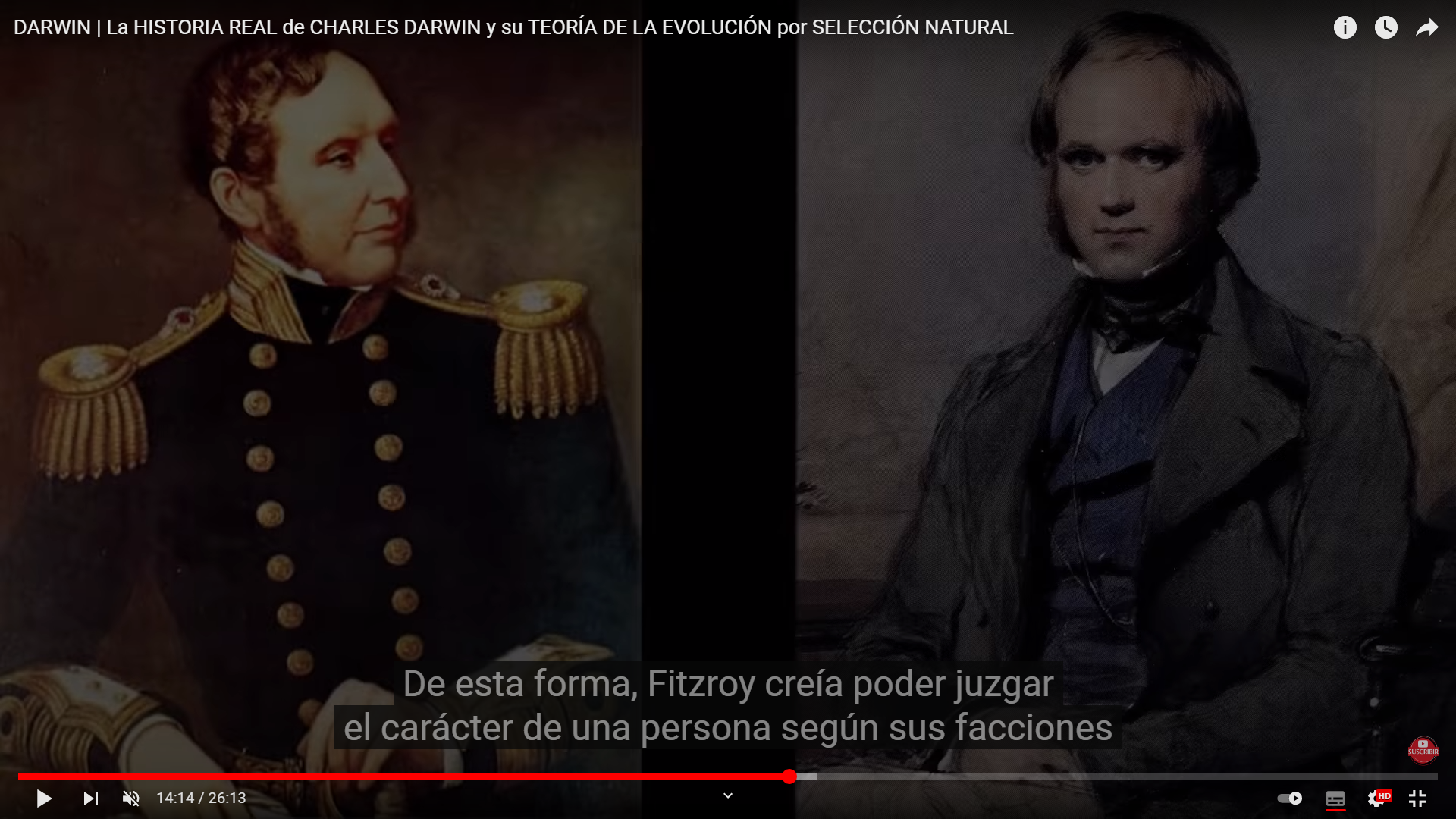

En agosto de 1831, Darwin recibe una carta de Henslow en la que este le informa de que

el capitán Robert Fitzroy andaba en busca de un joven naturalista que quisiera viajar

con él en el HMS Beagle, un barco de la Marina Real británica que tenía por misión dar

la vuelta al mundo para cartografiar costas del hemisferio sur.

Eso sí, el individuo en cuestión no iba a recibir ni un penique como compensación

económica.

Diversos naturalistas habían rechazado el puesto; Darwin, en cambio, enseguida se interesa

por la oferta.

¿El problema?

Que su padre no está por la labor.

No solo porque Robert tiene que sufragar de su bolsillo todo el viaje, sino sobre todo

porque teme por la vida de su hijo.

Y no es de extrañar, ya que los propios marinos de la época denominaban a ese tipo de embarcaciones

ligeras como el Beagle “bergantines ataúd”, dado lo complicado que resultaba maniobrar

con ellos y, sobre todo, porque no en pocas ocasiones terminaban hundiéndose en las profundas

aguas marinas.

Pese a todo, como el padre de Darwin era un hombre razonable, le dijo a Charles: “Si

puedes encontrar a una persona con sentido común que te aconseje ir, yo te daré mi

consentimiento”.

Tan negro lo vio Darwin, que esa misma tarde escribió a Henslow para rechazar la oferta.

Pero, nunca se sabe en esta vida, finalmente encontró a esa persona con sentido común:

su tío, Josiah Wedgwood, al que el padre de Darwin siempre había alabado por su inteligencia.

Wedgwood consideraba que aquel viaje era una gran oportunidad para su sobrino.

Y así obtuvo Darwin el permiso que necesitaba para embarcarse en una vuelta al mundo que

cambió el rumbo de su carrera como científico para siempre.

Todo parecía ir viento en popa, pero nuestro protagonista casi se queda en tierra.

Porque estuvo a punto de ser rechazado por el capitán Fitzroy.

¿La razón?

Su nariz.

El oficial de la marina admiraba mucho las teorías de Johann Caspar Lavater, escritor

y psicólogo suizo que en su obra ‘El arte de conocer a los hombres por la fisionomía’

aseguraba que es posible conocer el carácter moral de un individuo a través de su aspecto

exterior.

Según su teoría, la virtud embellece los rasgos del rostro y el vicio los deforma.

Sí, como si estuviéramos ante el retrato de Dorian Gray.

De esta forma, Fitzroy creía poder juzgar el carácter de una persona según sus facciones

físicas y pensaba que alguien con una nariz como la de Darwin no podía tener la energía

y decisión que aquella travesía requería.

Más tarde, Fitzroy se alegró de que la nariz de Darwin hubiera “mentido”.

El HMS Beagle, un bergantín de 28 metros de eslora que era una mezcla de pequeño buque

mercante y de guerra -iba equipado con 10 cañones-, partió desde el puerto de Plymouth

el 27 de diciembre de 1831.

En principio habían previsto que el viaje se prolongara durante dos años, pero la travesía

se alargó hasta los cinco, tras recorrer América y Oceanía.

Darwin tenía solo 22 años, y embarcó acompañado del primer volumen de los ‘Principios de Geología’,

del escocés Charles Lyell, que tanto le influyó.

Si os interesa conocer en detalle todo lo que vivió y aprendió durante su larga travesía

-no regresaron a Inglaterra hasta el 2 de octubre de 1836-, podéis leer su obra ‘Diario

del viaje de un naturalista alrededor del mundo’.

La relación de Fitzroy, hombre de modos fríos y mal genio, y Darwin, que además compartían

camarote, tuvo sus altibajos y protagonizaron algunos encontronazos.

Uno de ellos en relación a la esclavitud, que Fitzroy defendía y Darwin criticaba.

El viaje no fue fácil para Darwin: en el barco sufría constantes mareos, por no hablar

de las incomodidades propias de tener que vivir en un espacio tan reducido y el hecho

de permanecer alejado de familiares y amigos durante tanto tiempo, así que en diversas

ocasiones estuvo a punto de abandonar el Beagle.

El joven Darwin dedicó la mayor parte de su tiempo a investigaciones geológicas en

tierra firme y a recopilar ejemplares, y enviaba regularmente sus hallazgos a Cambridge, junto

con una gran cantidad de cartas para su familia y amigos.

El 24 de septiembre de 1832, en la barranca de Punta Alta, cerca de Bahía Blanca, en

Argentina, realizó un gran hallazgo: huesos fosilizados de enormes mamíferos extintos

junto a conchas marinas modernas, lo que indicaba una extinción reciente sin signos de cambio

climático o catástrofe.

Entre los huesos, gracias a un diente, identificó al poco conocido megaterio.

Durante el viaje, pudo observar que las características de los ejemplares de fauna y flora de una

misma especie variaban en función del territorio, lo que le ayudó a comprender que la separación

geográfica y las distintas condiciones de vida podían ser la causa de que las poblaciones

variaran de manera independiente unas de otras.

Por ejemplo, en las islas Galápagos, geológicamente recientes, Darwin encontró que los ejemplares

de una especie de pájaros llamados sinsontes o cenzontles eran muy parecidos a los de Chile,

pero que diferían de una isla a otra.

También le contaron que unas ligeras variaciones en la forma de los caparazones de las tortugas

mostraban de qué isla provenían.

En Inglaterra estaban enterados de la labor científica que Darwin había estado realizando

gracias a Henslow, que había leído ante la Philosophical Society de Cambridge algunas

de las cartas que nuestro protagonista le había enviado.

E incluso las había impreso para distribuirlas de forma privada.

Así que, cuando regresó a Inglaterra, Darwin ya era una celebridad entre los círculos

científicos.

Se casó en enero de 1839 con su prima Emma Wedgwood, con quien llegó a tener diez hijos,

tres de los cuales fallecieron siendo niños.

La pareja vivió en Londres hasta 1842, fecha en la que decidieron, para cuidar de la salud

de Charles, irse a vivir a las afueras.

En la actualidad, se especula que Darwin sufría el mal de Chagas, ya que este explicaría

sus episodios de taquicardias, vómitos, fatiga extrema y dolor abdominal.

Quienes defienden esa hipótesis creen que habría contraído la enfermedad durante su

viaje con el Beagle por Chile y Argentina, países endémicos de esta patología, desconocida

en aquella época para los numerosos médicos británicos que intentaron curar a Darwin.

Como decíamos, Darwin y su esposa abandonaron Londres y se instalaron en Downe, a 22 kilómetros

del centro de la bulliciosa capital.

Debido a los largos periodos que tenía que vivir prácticamente recluido a causa de sus

problemas de salud, Darwin se volcó en su trabajo científico, en sus libros, que fueron

numerosos.

Tardó más de dos décadas en escribir la obra por la que es universalmente recordado,

‘El origen de las especies’, que empezó a tomar forma en 1837.

Pero no fue hasta el año siguiente cuando dio con un marco teórico con el que hilar

la argumentación de su obra.

Por puro entretenimiento, leyó el ‘Ensayo sobre el principio de la población’ del párroco

y economista británico Thomas Malthus.

Este creía que, si la gente no tenía menos hijos, terminaría habiendo escasez de alimentos

y eso condenaría al ser humano a una lucha por subsistir.

Una lucha en la que algunos sobrevivirían y otros no: el hambre, las enfermedades y

la guerra pondrían techo al crecimiento demográfico. ![Libro: El origen de las especies de Charles DARWIN - [RESUMEN corto]](http://enriquerubio.net/wp-content/uploads/libro-el-origen-de-las-especies-de-charles-darwin.jpeg)

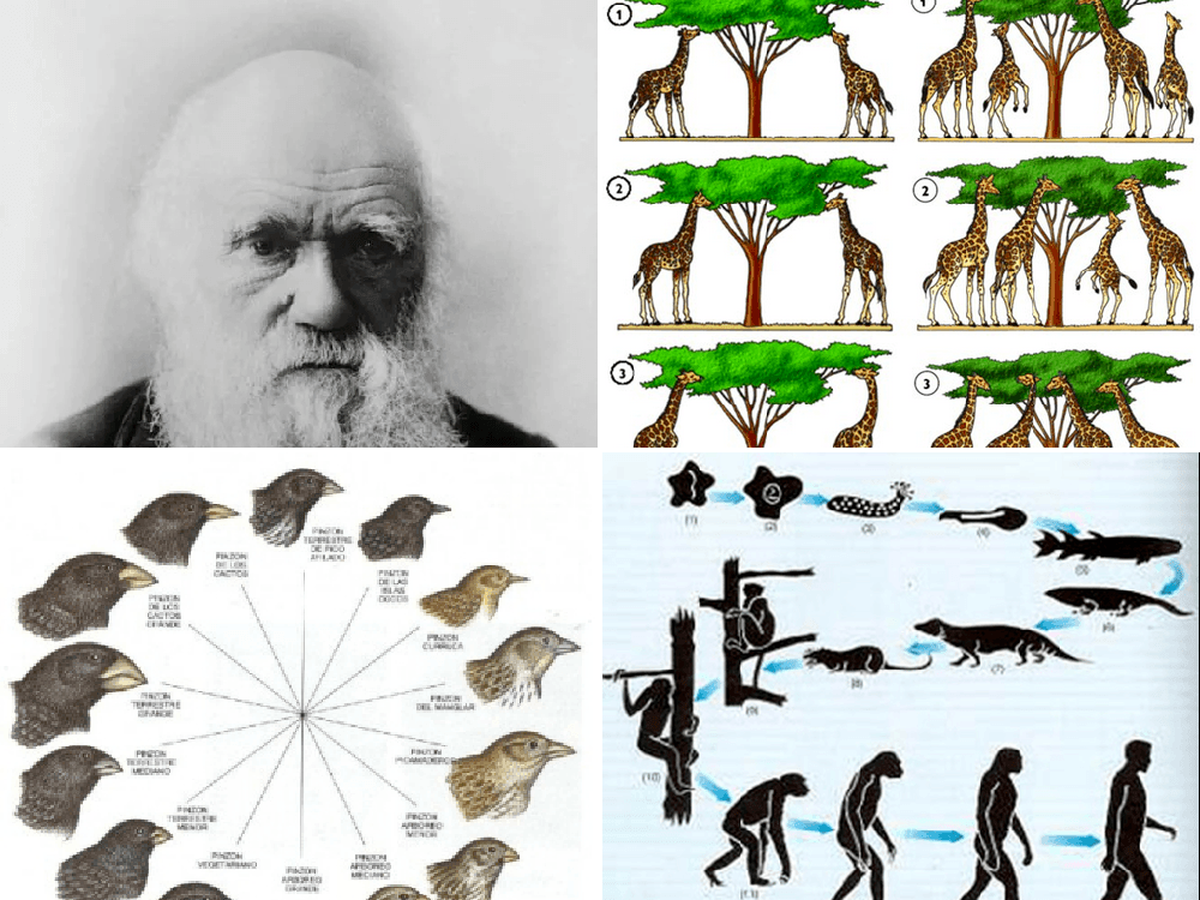

Darwin extrapoló esa idea a la vida salvaje de animales y plantas, reflexionando acerca

de que las diferencias físicas que podían apreciarse entre ejemplares de la misma especie

producirían a la larga individuos un poco mejor preparados para prosperar y reproducirse,

ya que aquellos que presentaran variaciones favorables tenderían a preservarse y dominar

la población al dejar más descendencia, mientras que los otros tenderían a desaparecer.

El resultado de ello sería la formación de nuevas especies.

Ahí se dio cuenta de que había dado con una teoría con la que trabajar.

En 1842 Darwin escribió un primer esbozo de su teoría de la selección natural a lápiz

y en 35 páginas que, dos años después, amplió hasta las 230.

Sin embargo, antes de publicarla necesitaba sustentarla en pruebas científicas, de modo

que, durante muchos años, siguió investigando, carteándose con científicos de lugares remotos

y realizando experimentos, como los que hacía con plantas en los jardines de su casa.

Por fin, en 1859, publicó ‘El Origen de las especies’, la obra más importante de su vida.

En aquel libro, Darwin explicaba su teoría de la evolución mediante la selección natural

y afirmaba que la diversidad de la vida surgió de la ascendencia común a través de un patrón

ramificado de evolución.

Y lo demostraba con las evidencias que reunió en la expedición del Beagle y los descubrimientos

posteriores que había logrado mediante la investigación, la correspondencia y la experimentación.

‘El origen de las especies’ se convirtió en un bestseller; y de manera inmediata: los

1.850 ejemplares de la primera edición se agotaron el mismo día de su publicación,

y una segunda edición, de 3.000 ejemplares, poco después.

Sin embargo, aunque en general la comunidad científica aceptó las ideas de Darwin y

se convenció de que las especies evolucionaban, dos décadas después de la publicación del

libro eran muy pocos los biólogos que aún creían que la selección natural de Darwin

jugara un papel importante en el proceso evolutivo.

No fue hasta medio siglo más tarde, hacia 1930, cuando la selección natural se convirtió

en una pieza fundamental de la teoría moderna de la evolución, junto a la teoría genética

de Gregor Mendel como base de la herencia genética, la mutación aleatoria como fuente

de variación y la genética de poblaciones.

La segunda obra más conocida de Darwin, ‘El origen del hombre’, vio la luz en febrero

de 1871.

Ya desde 1837, cuando llegó a la conclusión de que las especies eran mutables, estaba

seguro de que el ser humano también lo era.

En ese libro explicaba la selección sexual, una hipótesis según la cual ciertas variaciones

no se transmiten a la descendencia por ofrecer ventajas de cara a la supervivencia, sino

por favorecer las posibilidades de reproducción.

En el caso de los animales, el ejemplo clásico son las plumas del macho del pavo real, que

atraen más a las hembras cuanto más llamativas son y que, sin embargo, también hacen más

visible al macho ante sus depredadores.

Por cierto, hay que aclarar que, al contrario de lo que algunos piensan, Darwin jamás dijo

que el hombre descendiera del mono.

Un mes después de la publicación de El origen del hombre, se le atacó con una famosa caricatura

en la que aparecía su cabeza con un cuerpo de mono.

Pero él no dijo que el mono fuera nuestro antepasado en ese libro ni en ningún sitio.

Porque además no es cierto: en términos biológicos, somos una especie animal que

se encuadra en el orden de los primates, pero el Homo sapiens no evolucionó de los monos,

sino que ambas especies descienden de un antepasado primate común.

Así, camisetas como la que yo llevo hoy, quizás tengan su gracia, pero pueden conducir

a engaño.

La clásica ilustración que muestra de forma lineal la evolución humana, desde lo más

primitivo a lo más avanzado, es decir, desde el mono, que camina a cuatro patas, hasta

el humano de hoy, que anda erguido, es falsa.

En la evolución se han producido ramificaciones, diversidad e incluso hibridación.

Aún en pleno siglo XXI, gracias a la paleontología y a los análisis de ADN, seguimos descubriendo

cosas nuevas respecto a quiénes somos: por ejemplo, que el Homo sapiens, la especie a

la que todos nosotros pertenecemos, tras salir de África se mezcló y procreó con neandertales,

homínidos hoy extintos que habitaban en Eurasia, de manera que, hoy en día, el 2% del genoma

de todos los humanos no africanos es de origen neandertal.

Como decíamos anteriormente, Darwin publicó muchos libros.

En total fueron 17 obras científicas.

Entre ellas, ‘La fecundación de las orquídeas’, ‘Los movimientos y hábitos de las plantas

trepadoras’, ‘Variación de los animales y las plantas bajo domesticación’, ‘Plantas

insectívoras’ o ‘La formación del suelo vegetal’, por mencionar algunas.

Y no escribió más porque su salud no se lo permitió.

Charles Darwin falleció el 19 de abril de 1882, a los 73 años, debido a un ataque cardiaco.

Sus restos se encuentran en la abadía de Westminster, junto a los de otro ilustre científico,

Isaac Newton.

Raquel de la Morena

![La FILOSOFÍA de Immanuel KANT - [RESUMEN fácil con VÍDEOS!]](http://enriquerubio.net/wp-content/uploads/la-filosofia-de-immanuel-kant-resumen-facil-con-3.jpeg)

«

« «

«

![Libro: El origen de las especies de Charles DARWIN - [RESUMEN corto]](http://enriquerubio.net/wp-content/uploads/libro-el-origen-de-las-especies-de-charles-darwin.jpeg)

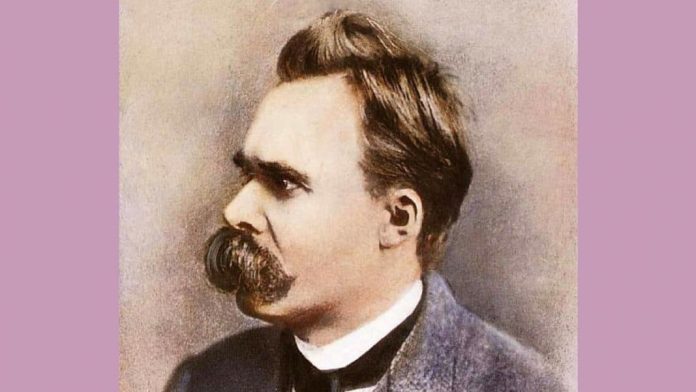

Friedrich Nietzsche nació en 1844 y murió en 1900 (Friedrich Nietzsche, hacia 1900.

Friedrich Nietzsche nació en 1844 y murió en 1900 (Friedrich Nietzsche, hacia 1900.