La comprensión de cada una de las partes de las áreas cerebrales necesita de muchos y variados enfoques y su conocimiento total se dilatará en el tiempo.

Descifrar los misterios del órgano más comprendo conocido se convierte en un desafío eterno. Los adelantos de nuestra tecnología está posibilitando el conocimiento de esta compleja víscera, pero a medidas que conocemos, más sobre ella nos asusta lo que nos queda por conocer.

Multitud de investigadores que se ocupan del tema desde disciplinas a veces distantes, caen en contradicciones, y prolongan el conocimiento de la verdad, suponiendo que esta verdad exista tal como los humanos la concebimos.

Como no nos queda otro remedio, sólo la insistencia,el trabajo y enamorarse del tema, nos cercara a la luz . Puede ocurrir que nuestro cerebro no esta aun desarrollado para comprender estos misterio, pero mientras tanto sigamos.

Una serie de publicaciones con espiritu de divulgación, nos pueden abrir algun camino

Raquel Serrano. Madrid

17 diciembre, 2018

Francisco Clascá, del Departamento de Anatomía y del Programa de Graduados en Neurociencias de la Universidad Autonóma de Madrid (UAM), intenta explicar la dificultad que entraña el estudio del cerebro, hecho que, lógicamente, proviene de la complejidad de las características cerebrales humanas. Imagina que vas a escalar una montaña. En la lejanía, no parece tan grande, pero cuando te vas aproximando y finalmente llegas a su ladera, te das cuenta de la inmensidad a la que te enfrentas “El cerebro sigue siendo un misterio y desvelar su funcionamiento total es uno de los grandes retos por alcanzar”. Clascá: acierta al decir que “Ante una ingente maraña de datos, hay que establecer bases de datos con formatos y lenguajes comunes”

Javier de Felipe, neurocientífico del Instituto Cajal del CSIC, en Madrid y Carmen Cavada, catedrática de Anatomía Humana y Neurociencia de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), considera que “el cerebro humano es el gran reto de la ciencia; no sólo de la neurociencia, también de la sociología, de la pedagogía…”

¿Se traducen estas consideraciones en que se ha avanzado menos de lo esperado desde que en los años noventa empezara a acuñarse la idea del comienzo de la “era del cerebro”? Ciertamente, los avances que se producen en neurociencia pueden parecer pequeños si se sopesan las patologías que se encierran en el cerebro humano, pero los investigadores consideran que en esta parcela del conocimiento se aúna el mayor el número mundial de científicos, incluidos los profesionales dedicados a la psiquiatría, neurología y neurocirugía.

Transmitir el conocimiento

En España, por ejemplo, “la neurociencia ya tiene mucha calidad y tradición”, la inversión en lo que se refiere a investigaciones, “no sólo debe aumentar, sino diversificarse en cuanto a su origen para poder investigar más y más”. El desarrollo de programas como el estadounidense Brain Initiative, impulsado por la anterior administración Obama, y el Brain Human Project de la UE, empiezan a aportar datos, centrados especialmente en el desarrollo de tecnologías de computación que profudicen el conocimiento cerebral. Pero, además, proyectos específicos de grupos de neurocientíficos aportan su grano de arena a la ingente producción de datos sobre áreas concretas del funcionamiento del cerebro.

Los resultados de estos trabajos necesitan un punto de encuentro común que facilite la transmisión del conocimiento. “Comprender el cerebro necesita de muchos enfoques, como el estudio de la organización y funcionamiento de los circuitos y sistemas que sustentan las funciones nerviosas, sin dejar de lado aspectos que podrían aportarse si se llegara a desarrollar un genoma cerebral como ayudar a entender riesgos de sufrir ciertas enfermedades o sus mecanismos”, puntualiza Cavada. Cavada vuelve a decir: “El cerebro humano es el gran reto de la ciencia; no sólo de la neurociencia, sino de la sociología, de la pedagogía…”

Juan Lerma, del Instituto de Neurociencias CSIC-Universidad Miguel Hernández, de Elche, Alicante, y editor jefe de Neuroscience, redunda en la idea del actual desconocimiento de muchas de las funciones fundamentales del cerebro y de cómo se organizan, pero sí subraya dos avances, a su juicio significativos, producidos en neurociencia durante este último año.

Avances significativos

Cita, en primer término, los ensayos llevados a cabo en las universidades de Tufts y Harvard, Estados Unidos, con la aplicación de técnicas de la formación de organoides del cerebro y gracias a las cuales se han “generado mini-cerebros en 3D en una placa de andamiaje, con actividad eléctrica espontánea y que parten de células pluripotentes de la piel humana. Si estas células se obtienen de pacientes con esquizofrenia o con autismo, por ejemplo, se supone que estos mini-cerebros reproducen la enfermedad y posibilitarían analizar qué partes de la comunicación neuronal está alterada”. El

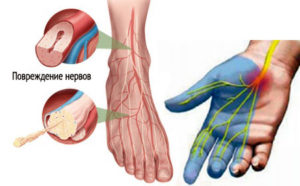

Otro de los acontecimientos que abre nuevas posibilidades investigadoras se produjo el pasado mes de noviembre (ver DM del 5-11-2018) cuando el equipo de Grégoire Courtine, de la Escuela Politécnica Federal de la Universidad de Lausana (EPFL), en Suiza, daba a conocer los resultados de la eficacia de la estimulación eléctrica en la médula espinal con neurorrehabilitación para restaurar la función, no sólo motora sino también sensitiva, en el sistema nervioso central (SNC), hecho que ha permitido caminar a tres personas parapléjicas.

El peso de la plasticidad

Para Lerma, la relevancia de estos trabajos, además de la de permitir la deambulación, es que se ha puesto de manifiesto que “una de las propiedades fundamentales del SNC, la plasticidad, puede ser usada y, de alguna manera, ‘despertada’, para reconducir y reinstaurar circuitos”. De hecho, considera que la plasticidad cerebral es una de las “avenidas de investigación más interesantes del momento: utilizar las propiedades intrínsecas del cerebro para conducir su actividad a valores normales, lo que sería de especial utilidad en autismo, esquizofrenia, trastorno bipolar o adicciones, entre otras alteraciones”, y que han sido objetivos de trabajo del equipo de Elche. En el caso de patología neurodegenerativa -Parkinson o Alzheimer, fundamentalmente- el problema es que la muerte neuronal no se recupera, aunque tal vez se podrían aprovechar los procesos de plasticidad sináptica para recomponer algunos circuitos.

Pequeñas y grandes observaciones, comprobaciones y nuevos hallazgos van desenmarañando, poco a poco, parcelas de los muchos misterios que sigue encerrando el cerebro humano. Es un reto mundial que no se resolverá a corto plazo; necesitará algunas generaciones, pero que “la Humanidad y su ciencia acabarán resolviendo”, considera Clascá. ¿Qué no daríamos todos, y muy especialmente Ramón y Cajal, por estar presentes en ese momento?

Enfermedad neurodegenerativa y mental

Comprender los circuitos y mecanismos que están alterados en algunas enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, ha aportado beneficios tangibles para los pacientes y es una de las parcelas en las que Carmen Cavada considera que se han producido beneficios notables de la investigación en neurociencia. “Además de poder tratar la enfermedad eficazmente, en fases iniciales sobre todo, con fármacos, es posible paliar sus efectos en fases avanzadas a base de intervenciones sobre el cerebro, como la estimulación cerebral profunda o aplicación de ultrasonidos de alta frecuencia”.

Y aunque, “con todo ello se consigue controlar los síntomas, la neurodegeneración sigue avanzando porque aún no comprendemos su causa. Este es el gran reto: comprender cómo y porqué comienza y se mantiene la neurodegeneración, ya sea en Parkinson o en Alzheimer”. Estos procesos, en su mayoría asociados al envejecimiento, impactan en la sociedad en general, pero no olvida el otro “gran reto de las enfermedades mentales”, cuyos mecanismos patogénicos parecen aún mas inalcanzables que los de las clasificadas como “neurológicas.

Agrego que el conocimiento de la microbionta, puede marcar el concimiento definitivo de estas enfermedades neurodegenerativas, cronicas e infecciosas y al mismo tiempo autoinmunes.

Bacteria intestinal probiótica y longevidad

Bacteria intestinal probiótica y longevidad

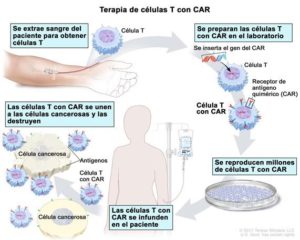

Terapia con linfocitos T-CAR:

Terapia con linfocitos T-CAR:

:

:

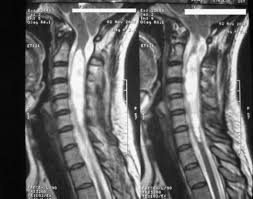

SIRINGOMIELIA

SIRINGOMIELIA ENRIQUE RUBIO GARCÍA

ENRIQUE RUBIO GARCÍA ATACAR CÉLULAS TUMORALES DURMIENTES QUE CAUSAN RECAÍDAS

ATACAR CÉLULAS TUMORALES DURMIENTES QUE CAUSAN RECAÍDAS